随着科技的不断进步和医疗需求的增长,中国医疗手术机器人市场呈现出迅猛的发展态势。根据中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国手术机器人行业深度研究报告》显示,2023年中国手术机器人市场规模达到约71.7亿元,近五年年均复合增长率达27.54%。虽然,中国手术机器人产业虽发展迅速,但【手术机器视觉方面仍面临着重重枷锁】。这些瓶颈严重制约着手术场景智能感知的发展,成为手术智能化升级的关键障碍。

本期【艾问未来】访谈特邀智能感知技术领域资深专家为我们分析智能感知技术发展瓶颈及未来展望。

小编:您认为当前手术场景智能感知技术发展的主要瓶颈有哪些?

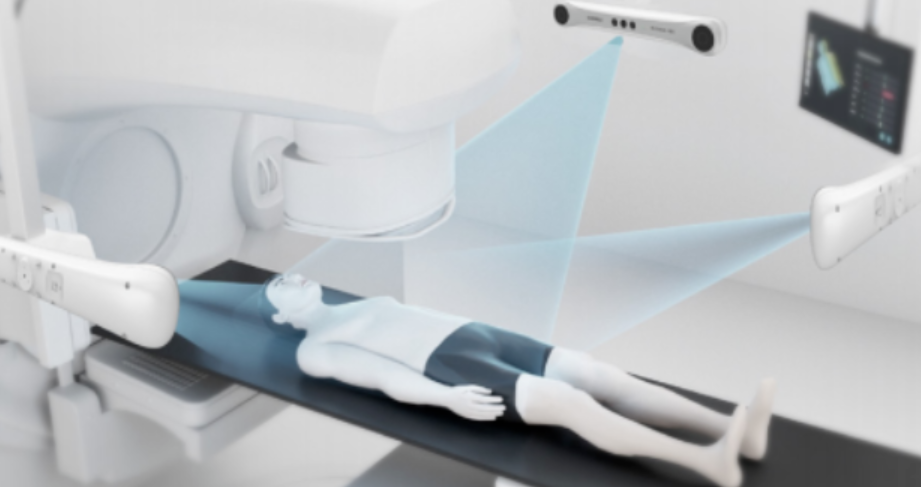

专家:我认为主要瓶颈有以下三个方面——首先是场景建模与实时高精定位难以兼顾。在手术场景智能感知任务中,立体视觉系统需高精度捕获跟踪视场内医生手部、手术器械、患者病灶区域组织结构的实时三维信息。此外,对手术器械的定位精度需满足亚毫米级。目前主流解决方案中,核心定位部件仅具备高精度定位能力,受限于刷新率和计算资源的限制,手术场景的实时感知与高精跟踪无法兼顾。

其次是多源数据时空融合难。手术场景的感知数据来源于二维医学影像、二维自然影像、三维医学影像、三维空间点云数据。多源数据的时空精准融合是智慧手术的核心挑战。目前主流光学定位核心部件仅提供二维自然影像与手术器械的三维定位信息,无法提供适用于场景感知与理解的多模态数据,更无法支持多模态数据间的关联融合,这一现状导致现有手术场景时空信息获取单一,可供医生进行手术决策的信息不足。

最后是手术机器人核心的光学定位模块高度依赖进口。国产光学导航系统装机率低,产品创新迭代周期被迫延长至国际竞品的2-3倍。更为关键的是,在遭遇技术封锁时很可能导致整条手术机器人产业链停摆,严重影响国内手术机器人产业生态的发展。

小编:从临床应用的角度看,医院在手术场景中对智能感知技术的需求集中在哪些方面?

专家:目前主流解决方案仅限于基于光学标记物来对手术器械进行跟踪,对器械本身的形态无法感知,更无法对手术全场景元素进行感知识别。所以一方面要实现对患者病灶、患者脏器的无标实时感知(比如脏器的形变、位移等都可实时重建及识别),另一方面要实现对医生手部动作和手术器械的无标实时感知。

小编:您认为智能感知技术将对手术场景带来哪些颠覆性改变?

专家:我认为颠覆性改变将体现两方面,即对实际手术场景做到实时的3D感知和场景理解。“3D感知”指的是对手术场景里面的所有元素进行实时三维重建,“场景理解”指的是针对实时三维重建的点云数据,能够准确理解分析医生的行为、器械的状态、患者脏器的运动规律等等,未来通过与大模型深度耦合,建立手术机器人“重建-识别-决策-执行”的闭环机制,实现对手术场景的颠覆性改变。

小编:您的团队在手术场景智能感知领域目前的最新研究成果是?

专家:我们团队在手术场景智能感知领域取得了重要进展,全国产自主研发的多源光场融合重建与定位系统实现了对手术场景的实时三维重建与手术器械的高精度跟踪定位,场景重建误差<0.3mm,器械定位误差<0.1mm,且器械跟踪数据与场景重建点云位于同一坐标系,省去了重建与定位系统复杂的标定流程。同时,通过超高帧率影像采集与亚毫米级定位算法,系统能够同步采集二维可见光影像与动态重建的三维点云数据,并通过高精度空间配准算法实现多模态数据的精准融合与增强渲染,为术中导航、机器人协同等临床应用提供坚实技术支撑。

智能感知能力已成为手术机器人的核心竞争力之一。随着更多创新成果的涌现,必为临床应用提供更多可能,助力构建更加智能、高效的手术环境。